Anfore biansate istoriate con scene religiose

Due anfore biansate istoriate con scene religiose

tra queste la traduzione in maiolica del dipinto da Federico Barocci La sepoltura di Cristo conservato nella chiesa di Santa Croce, Senigallia, 1580-82

Bottega di Ippolito Rombaldoni

1670 circa

Maiolica policroma alternata a monocroma in blu

Donazione Enrico Marzioni e Anna Maria Barzi

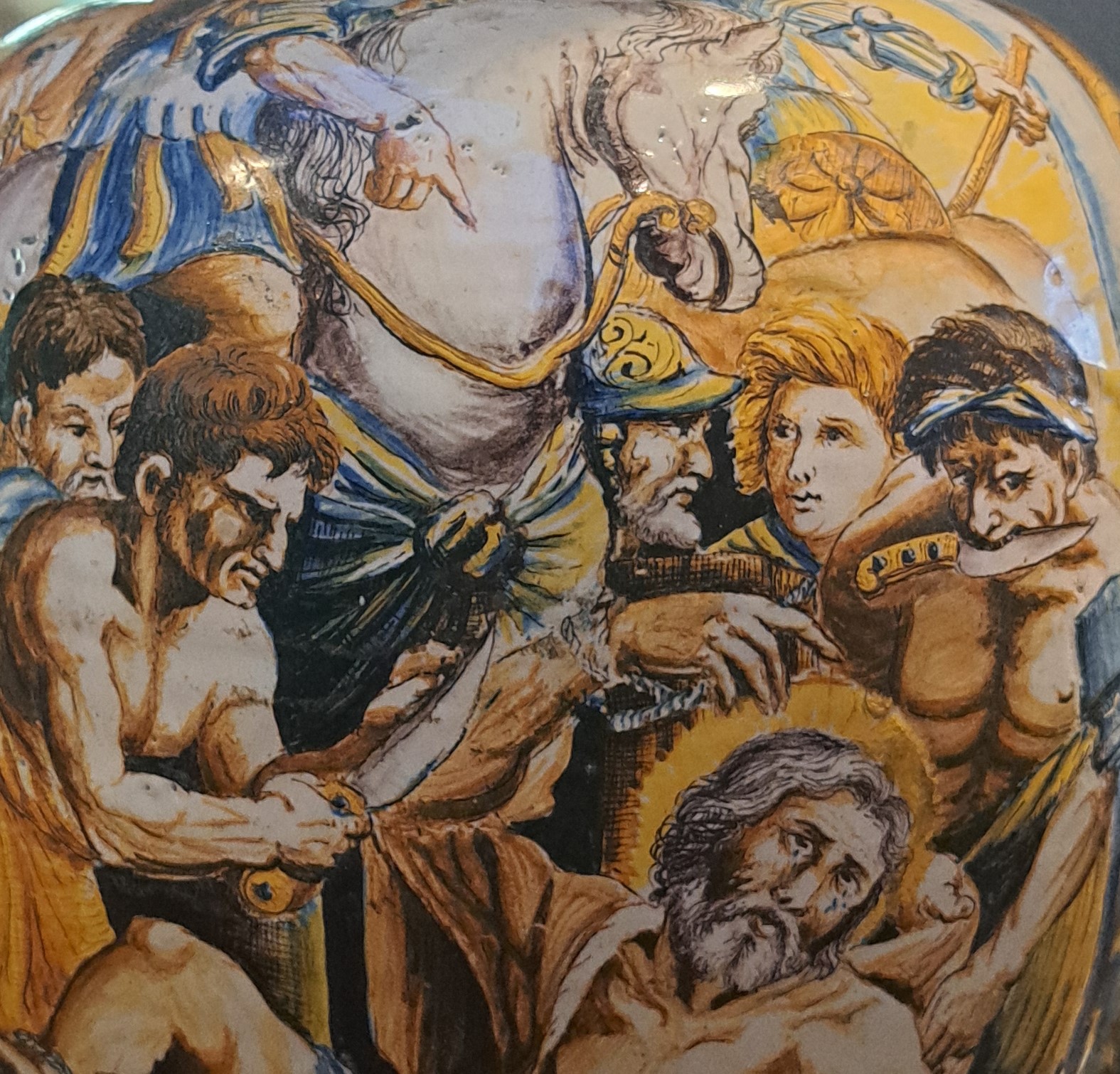

La coppia di anfore, ciascuna alta 81 cm, presenta un corpo ovoidale poggiante su un alto piede a disco con modanature e due anse verticali contrapposte a forma di serpenti intrecciati. Le anse culminano in terminazioni plastiche a cariatide alata e sono ornate da festoni di frutta, elementi che concorrono a rafforzare il carattere scultoreo dell’insieme, in linea con il gusto decorativo tardo-manierista ancora vivo nell’area urbaniese nel corso del XVII secolo. Di notevole qualità pittorica, le due anfore sono stilisticamente riconducibili alla produzione di Ippolito Rombaldoni (1619–1679), tra i protagonisti più rappresentativi della maiolica istoriata in età barocca. La decorazione si sviluppa, in entrambi gli esemplari, secondo uno schema compositivo analogo: un lato è dipinto in monocromia blu, mentre l’altro è eseguito in policromia con toni giallo-ocra, marrone-manganese, blu cobalto e verde rame, secondo una tavolozza ricorrente nelle opere più mature dell’artista. La coppia di anfore rientra in una più ampia serie di esemplari realizzati da diversi maestri attivi a Urbania, tutti accomunati da uno specifico impianto bifrontale, utile ad un’esposizione alternata, peculiarità della produzione locale di tardo Seicento. Lo schema decorativo bifronte ricorre infatti sia nelle opere dei Rombaldoni sia nella produzione della bottega di Pietro Papi, recentemente riscoperta da Romana Mastrella e documentata dalle due anfore con storie della Gerusalemme liberata (New York, MET)1. È così testimoniata l’esistenza di un linguaggio espressivo condiviso e profondamente radicato nella cultura figurativa della città. Le scene dipinte, tutte di soggetto religioso, sono realizzate con notevole efficacia narrativa e traggono origine da modelli incisori, liberamente interpretati. Nel primo esemplare, il lato policromo rappresenta l’Adorazione dei pastori, con l’iscrizione GLORIA IN EXCE[LSIS DEO]. L’iconografia si rifà a una composizione pittorica di Girolamo da Treviso, conservata presso la Christ Church di Oxford, largamente diffusa attraverso una traduzione a stampa di Cornelis Bloemaert,(1603 ca.-1692)2, incisore olandese attivo a Roma a servizio dei Barberini. Attribuita in passato a Raffaello, come risulta dalla stessa traduzione a stampa, l’invenzione fu replicata a stampa anche da Pietro del Po, attivo a Roma tra il 1647 e il 1683 circa. Sul lato opposto, in monocromia, è raffigurata la Resurrezione di Cristo, con l’iscrizione MIAVRESVRG. L’immagine riprende, con alcune varianti, un’incisione, attribuita a Philippe Thomassin (1562-1622), ma a sua volta derivata da un’incisione del pittore biturgense Cherubino Alberti (1553–1615)3. Il secondo vaso raffigura, sul lato policromo, il Martirio di san Bartolomeo, accompagnato dall’iscrizione DIVI BARTHOLO MAEI MARTYRIVM. La composizione sembra ispirata (ma il confronto mostra solo alcuni punti di affinità) a un celebre dipinto di Jusepe de Ribera (1591–1652) conservato presso la Collegiata di Osuna, di cui lo stesso artista realizzò un’incisione a Napoli nel 1624. Il lato monocromo mostra invece la Sepoltura di Cristo, con la scritta MORTEM NOSTRA MORIENDO DESTRV[XIT], sentenza tratta dal Prefatio I del tempo di Pasqua, anch’essa riconducibile alle traduzioni a stampa di Philippe Thomassin (1590 ca.) o di Egidius Sadeler (1595 ca.) , tratte dal medesimo soggetto dipinto da Federico Barocci per la cappella della Confraternita della Croce e Sacramento nella chiesa di S. Croce a Senigallia. Per coerenza tipologica, qualità esecutiva, sensibilità coloristica e affinità con le opere certe dell’artista, i due esemplari qui analizzati possono essere attribuiti alla bottega di Ippolito Rombaldoni, la cui produzione attende ancora una complessiva definizione. Senza dubbio, i due esemplari costituiscono una delle testimonianze più compiute della maiolica istoriata tardo-seicentesca nell’area urbaniese. Figura centrale della ceramica istoriata seicentesca, Rombaldoni rinnovò la tradizione rinascimentale reinterpretandola secondo i canoni classicisti, appresi anche grazie anche al sostegno delle famiglie Ubaldini e Barberini. La sua produzione è dominata da grandi maioliche istoriate, come dimostra la celebre serie delle cosiddette “Anfore Barberini”, datate 1678 e oggi conservate tra il MIC di Faenza e il Museo Bagatti Valsecchi di Milano. Le due anfore qui presentate si inseriscono dunque a pieno titolo nel catalogo delle opere di Rombaldoni, accanto a quelle realizzate dai maggiori interpreti della ceramica urbaniese del tardo barocco: Pietro Papi, Tommaso Amantini, e i fratelli Giovan Antonio e Benedetto Marfori, pittori in maiolica di eccezionale talento, la cui produzione merita di essere approfondita e valorizzata.

Scheda a cura di Massimo Moretti